「ウナギ」から脱却!土用の丑の日におすすめの漢方・薬膳・鍼灸養生法

土用の丑の日の「かんぽう」と「しんきゅう」

土用の丑の日にウナギを食べるようになったのは平賀源内のコマーシャル戦略が発端と言われます。

ウナギは美味で日本の伝統的な食文化ですが、資源管理の点からは赤信号が灯っています。

我々はいつまでも江戸時代の平賀源内のキャッチコピーに踊らされている場合ではないのです。

漢方家として土用の丑の日の養生について良く考え、「土用の丑=ウナギ」という平賀源内の呪縛から脱却しようというのが今回のコラムのテーマです。

土用の丑の日の由来

土用は春夏秋冬の季節の変わり目の各18日間を指します。季節の変わり目は色々な事のバランスが崩れるので注意が必要な時期とされてきました。特に夏の土用は食欲が落ち、体調を崩しやすいため色々な養生法が提唱されました。

お隣の韓国では夏の土用にサムゲタンを食するそうです。

夏の土用に丑の日が重視されるのは何故でしょうか。少し難しいですが解説をしてみます。春夏秋冬の土用は、十二支を十二か月に配当すると、それぞれ辰未戌丑で表されます。

夏の土用には本来は未(ひつじ)が該当しますが、丑(うし)の日が重視されるのは、冬の土用である丑の力で夏の暑さを中和しようという考えによります。これが夏の土用の丑の日にうのつく食べ物を食べると良いされる理由です。

土用の丑の日に最適な『う』の付く食べ物は?

私は、土用の丑の日に、ビーフカレーとらっきょうを推奨します。五行説では「土」は臓器の脾(胃腸)、色は黄色、動物は牛を表します。

胃腸に良い黄色い食べ物といえばカレーに決まりです。カレーの黄色いスパイスのターメリックは「ウコン」ですし、ピリ辛の「とうがらし」も入っています。カレーはうの付く養生食と言ってよいでしょう。

カレーの相棒の「らっきょう」は爽やかな酸味と独特の香り、シャリシャリした食感が食欲を増進させます。らっきょうは漢方では薤白と表記される立派な生薬で、胸のつかえをとる効能を持ち、瓜呂薤白白酒湯に配合されます。

カレーの具は何がよいでしょうか。

丑の日にちなんで、やっぱり「うし」でしょうか。牛は江戸時代の人が食べることの出来なかったスタミナ食材です。「ウインナー」や「うみの幸」もありですね。

土用の丑の日にウナギのかわりにビーフカレーとらっきょうはいかがでしょうか。薬膳としても、縁起物の言葉遊びとしても太鼓判を押しておきます。

私は今年の土用の丑の日に有名なカレーチェーンでビーフカレーソースの海の幸カレーにウインナーとらっきょうをトッピングして食べました。

土用の丑の日の「おきゅう」

夏の土用の養生法としてお灸も使用されてきました。土用灸、ほうろく灸などが伝わっています。お灸するツボはどこが良いでしょうか。やはり胃腸に関連する胃経、脾経が良いと思います。

胃経の足三里は松尾芭蕉も愛用した有名な滋養強壮のツボです。

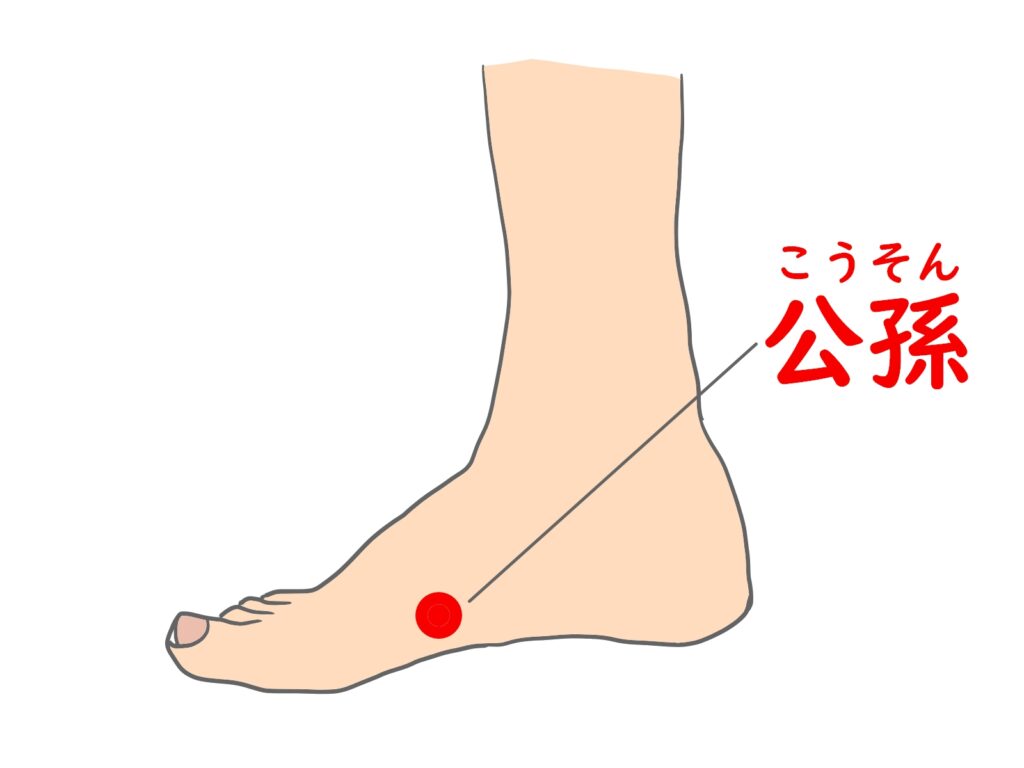

脾経の公孫もおすすめです。中医学の始祖である黄帝の苗字、公孫の名前の付いたツボです。効かないわけがないというネーミングです。

土用の丑の日は足三里と公孫にお灸をして胃腸の機能を高めてみてはいかがでしょうか。

土用の丑の日の「かんぽう」

夏バテに使用される漢方の胃薬をいくつか挙げてみましょう。

六君子湯は医王湯とも呼ばれ、朝鮮人参の入った滋養強壮薬の王様です。

清暑益気湯は朝鮮人参に麦門冬、五味子を加えて脱水予防の効能をアップした夏バテ向けの処方です。

胃苓湯は夏の寝冷えの下痢によく効きます。

土用の丑の日の漢方と鍼灸、薬膳について記載してみました。土用の丑の日の養生法はウナギだけではないことがおわかりいただけたと思います。

東洋医学の知識を再確認し、平賀源内のキャッチコピーの呪縛から脱却し、土用の丑の日からウナギを守りましょうというコラムでした。

- 書いた人

岐阜市・加納渡辺病院

外科専門医・漢方専門医 : 渡邊学