ご挨拶

日本東洋医学会 漢方専門医: 渡辺 学が在籍しています。

乳腺外科、消化器外科で勤務しておりましたので、乳房痛や更年期症状などの女性の疾患や、がん、痛みの治療に漢方を取り入れてきました。

また救急外来では発熱、頭痛、腹痛などの急性疾患に対しても積極的に漢方を使用し、有効性を実感してきました。

漢方専門医取得に際して、名古屋栄のあおやまクリニックにおいて、生活習慣病、肥満症、不妊症、皮膚疾患、メンタルの不調などの慢性疾患に対する漢方治療を幅広く学びました。

東洋医学全般に興味を持っており、漢方(湯液)のみでなく、鍼灸も診療に取り入れています。

お困りのことがありましたら色々ご相談ください。

漢方外来初診の方はWebからご予約できます。こちらもご利用ください。

※予約当日は問診表記入等ありますので保険証をもって予約時間の10分前にご来院ください。

目次

漢方専門医として目指す事

西洋医学の標準治療で経過が良くない場合や、体への負担の少ない治療を希望される場合などに東洋医学を選択されると思います。

東洋医学も万能ではありませんが、西洋医学とは異なる視点から病気をとらえることで、症状改善のお役に立てると考えます。漢方専門医として以下のことを目標に診療にあたります。

- 東洋医学的診察を心掛ける

西洋医学的な病名や検査結果も参考にしますが、東洋医学的診察を重視します。雰囲気を診て、症状を聞いて、舌を診て(舌診)、おなかを触って(腹診)、漢方理論や口訣(昔から伝わるコツ)を参考にして処方を決定します。

検査器具がない時代に成立した古い医学である分、五感をフル活用して診察にあたります。

そのため現代医学では検査結果に異常なしとして放置される不定愁訴も所見として大切にし対応します。

漢方理論を非科学的と感じられる方もおられると思いますが、先人達の豊富な経験に基づいており、これを活用することで現代医学の診断では考えられない有効な処方にたどり着くこともしばしばです。

人間をブラックボックスととらえ、理論は方便として柔軟に活用します。

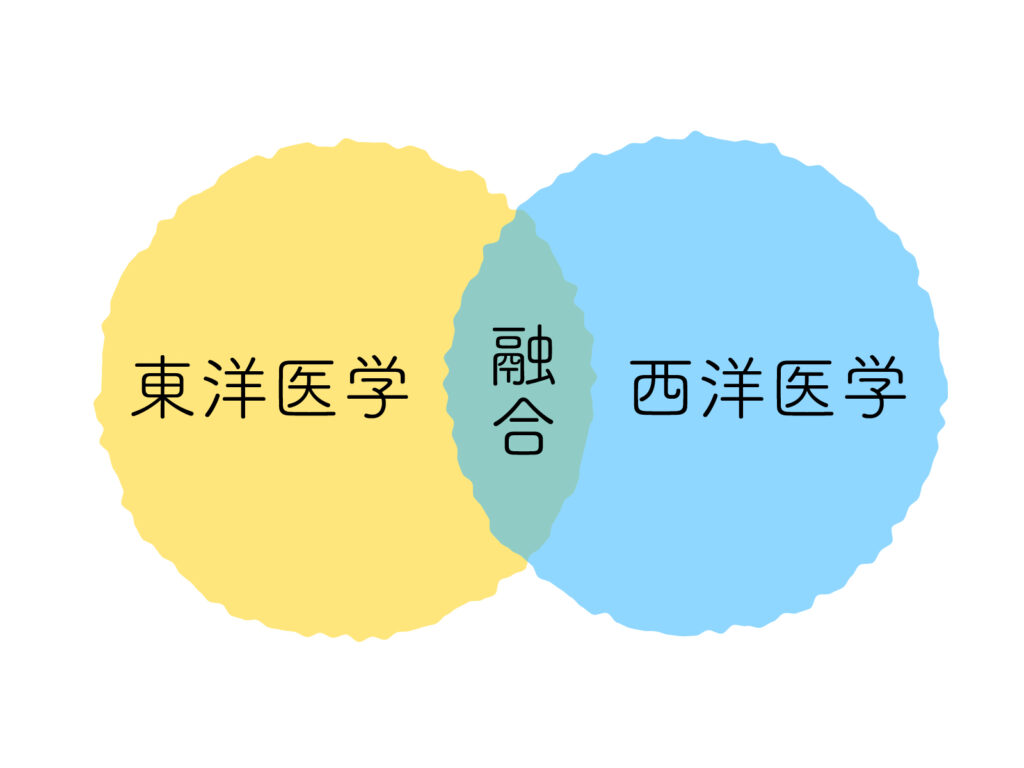

- 東西医学の融合

西洋医学では病気の原因を追究し、病因を除去することで治療(病気を治すこと)を目指します。

東洋医学では病人の自己治癒力に注目し、その不足を補い、余剰を取り除くことで治癒(病気が治ること)を手助けします。

そのため西洋医学は器質的疾患(検査異常がある疾患)に強く、東洋医学は機能的疾患(症状はあるものの検査異常は指摘できない疾患)に強いとも言われます。

人間を家に例えると、西洋医学では故障した箇所を点検し、工事で直すイメージです。

それに対して東洋医学では換気や掃除、模様替えをして気の巡りを良くすることで住みやすくするイメージでしょうか。

もちろん両者は相反するものではなく、重複、補完しあうものであると考えます。

それぞれの得意不得意を熟知し、病状に応じた東洋医学、西洋医学の適切な使い分けや併用を目指します。

- あきらめない姿勢。第二、第三の選択肢の提示

第一選択薬が無効であった場合に第2,第3の治療薬を提示できるかどうかが、専門医の腕の見せ所と考えます。

その際病名のみではなく、前述の東洋医学的診察を行うことで治療薬の選択の幅、的中率が上昇します。

また単剤で効果に乏しい場合は相性の良い薬剤を組み合わせて効果の増強を期待します。

全身のバランスを調節して治癒に導くことから、主訴以外の症状に着目し、これを改善することで主症状を治す事もあります。

また薬剤のみで症状の改善に乏しい場合は鍼灸や養生法の提案なども行います。

流派・日本漢方と中医学の違い

東洋医学にも日本漢方、中医学など様々です。私は日本漢方の古方派をベースに習得しました。

日本漢方は中国発生の医学が日本に伝来し、その後日本の気候風土や日本人の体質に合うように変化したものと言われています。

中国料理が日本に渡り、日本人の味覚に合わせて日本式中華料理へ進化したのと似ています。

それぞれの医学にも国民性はあり、中医学の理論の複雑多様さは中国の絢爛豪華な印象に通じますし、日本漢方の傷寒論ベースの処方の簡便さは日本のわびさびに通じるものがあるような印象を受けます。

概して日本漢方は理屈よりも実践重視で、あっさりコンパクト。中医学は理論重視でこってり濃厚という印象でしょうか。

私の治療スタイルは現時点では日本漢方が中心ですが、今後中医学も勉強して幅を広げようと考えています。

日本漢方には方証相対、傷寒論、腹診、口訣重視などの特徴があります。

方証相対とは、症状や体質(証)がわかれば、それに対する処方(方)が1対1対応に決定できるという考え方です。

証とは病名のようなもので、患者が呈する典型的な症状や体質のことです。

それぞれの証を治す処方を先人達が長い歴史をかけて作りあげてきました。

そしてそれぞれの証の名前を、その証を治す処方の名前で代表させました。

例えば典型的な証として今も昔もメタボリックシンドロームは存在していました。

肥満体型で、便秘がちで、のぼせてイライラしたり、脳卒中を起こしたりします。

これらの症状に対応する処方として有名な防風通聖散が作られました。

そしてこれらの症状を有する患者は防風通聖散が必要、有効な体質ということで、防風通聖散証であると名付けられました。

患者の有する証をうまく分析抽出できればそれに対する方剤が鍵と鍵穴の様に相対し、これを治すことができるという考え方が方証相対です。言い換えれば体質分類即治療ということです。

日本人の体質に適した、数十種類程度の有名な処方の証を覚えるだけで、比較的広範囲の病気に対応できるので簡便な方法です。

ただし証とは固定したものではなく、また複数の証が併存することもあります。

そのため方剤を加減してより患者の証に合わせた方剤を処方することが大切になりますし、ここに医者の上手下手が分かれます。

日本で現在使用されている漢方エキス製剤の多くは傷寒論という古典に記載された処方で、構成生薬の比較的少ないシンプルな処方です。

そして証を分析するときに重要になるのが腹診や口訣という漢方の診断ツールです。

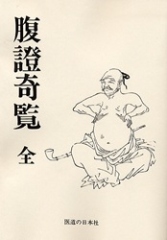

腹診とはお腹の緊張の有無や硬結の部位によってどの薬が合うかを決める診断方法で、日本で発展しました。

腹証奇覧という江戸時代の医学書があり、腹症をイラストに示してあり見ていて楽しい本です。

また口訣とは先人達が残した診断処方のコツのことで、理論だった固い内容からおばあちゃんの知恵袋のような柔らかい内容まであります。

例えば「加味逍遙散は女性の一切の訴えに効く」や「当帰芍薬散は色白の美人に効く」などは柔らかい内容の代表例です。

中医理論の厳密な弁証とはまた違った、シンプルだけれど確信をついた有用な言葉が多くあり、私たちはそれらを大切にして日々の診察に活用しています。

漢方薬を効かせるこつ

- 体質に合った薬を内服すること

良薬口に苦しと言いますが、体にあった薬の多くは味や匂いが心地良く感じる場合が多いと言われます。

例え苦い薬でもさっぱり飲める場合が多いです。医師は診察を通して患者に合った薬を処方しますが、必ずしも最適であるとは限りません。

色々な薬の中から自分の感覚を信じて、飲み心地がよい、飲んで体調がよい薬を見つけることも大切です。

- 十分量を内服すること

漢方のエキス製剤は煎じ薬の7割程度の効果と言われています。

また中国では日本の3倍程度の分量の生薬が処方されます。つまり日本のエキス剤は相対的に量が少ないのです。

慢性病の場合は少量を長期内服することもよいと考えますが、急性病の場合は短期間でしっかりとした量を内服することが大切です。

どれくらいの量が適切かと聞かれた場合、効果が出るまでと返答をします。

インフルエンザなどで使用される葛根湯は発汗をさせて治療をする処方なので発汗するまで飲むことが大切です。倍量程度の内服は必要と考えられます。

- 温度に注意

桂枝湯や葛根湯などの体を温める処方はお湯に溶かして温服する方が効果が良いです。

傷寒論の桂枝湯の条文には「桂枝湯を内服した後に温かいお粥をすすって体を温めること」と内服後にさらに体を温めるような飲み方の注意書きがあります。逆に冷やす方向の薬は冷服が良いです。

口内炎に処方される半夏瀉心湯や黄連解毒湯は冷たい水で口に含み、ゆすぐようにして飲むと口がさっぱりして口内炎の痛みも軽減されます。

- 養生を行うこと

薬が病気を治すわけではありません。自己治癒力を補助する松葉杖にすぎません。

特に慢性病についてはその傾向が強いと考えます。

例えば冷え性に対して温める処方を行っても、冷たいアイスや甘いお菓子でお腹を冷やして、薄着で体表を冷やしてしまっては、なかなか冷え性の改善は見込めません。

また生理不順や貧血に対して血を増す処方を行っても、睡眠不足ではなかなか症状が改善しません。

何故なら血は睡眠中に産生されるからです。外来では処方の意義を説明し、効果を上げるための養生法についての指導も行います。

鍼灸に関して

湯液(漢方薬)と鍼灸は東洋医学では車輪の両輪に例えられ、分離独立したものではなく、お互いに補完しあう関係にあります。

西洋医学でいう外科、内科の様な関係です。鍼灸に対しては肩こりや腰痛などの痛み治療のイメージが強いと思われますが、その適応疾患の幅は広く、内科から精神疾患まで漢方薬で対応できる病気は鍼灸でも対応できるとされています。

漢方薬については医師も勉強をしていますが、鍼灸について理解のある医師は少数です。

私自身も鍼灸について多くを語れるほどのレベルにはありませんが、鍼灸院で自分が施術を受けること、また定期的に見学を行うことで鍼灸治療を少しずつ勉強しています。

医師は東洋医学で改善しない場合は西洋医学に逃げることができますが、鍼灸師は針と艾(もぐさ)で戦うしかありません。そのため鍼灸師には東洋医学的な診察、姿勢がより濃く残されている印象を受けます。

勉強熱心な鍼灸師さんには学ぶ所が多いと考えますし、実際に色々と教えてもらっています。湯液と鍼灸を併用することで相乗効果が期待できますので、これを今後の目標としていきます。